Eine Dissertation überzeugt nicht nur durch Ergebnisse, sondern vor allem durch eine belastbare Struktur. Die Gliederung ist Ihr Bauplan: Sie legt Reihenfolge, Tiefe und Leseführung fest und schafft Konsistenz zwischen Forschung, Darstellung und Argumentation. Dieser Leitfaden liefert praxiserprobte Muster, disziplinspezifische Varianten, Formulierungsbeispiele für Überschriften sowie Checklisten zur Qualitätssicherung.

Für alle, die ihre Doktorarbeit schreiben lassen möchten, bieten wir kompetente Unterstützung – von der Gliederung bis zur Fertigstellung.

Aufbau einer Dissertation: Grundstruktur und Leseführung

Die meisten Dissertationen folgen einer Kerndramaturgie, die sich bewährt hat: Einleitung (Problem & Ziel), Hauptteil (Theorie → Methode → Ergebnisse → Diskussion) und Schluss (Fazit & Ausblick). Innerhalb dieser Klammer müssen Umfang, Ebenentiefe und Übergänge konsequent geplant werden.

Die drei Hauptteile jeder Dissertation

Der Dreiklang liefert Orientierung und klare Erwartungshorizonte für Leserinnen und Leser:

-

Einleitung – Thema, Relevanz, Forschungsfrage(n), Zielsetzung, Vorgehensweise.

-

Hauptteil – Theorie und Stand der Forschung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion.

-

Schluss – Zusammenfassung, Beantwortung der Leitfrage(n), Grenzen, Ausblick.

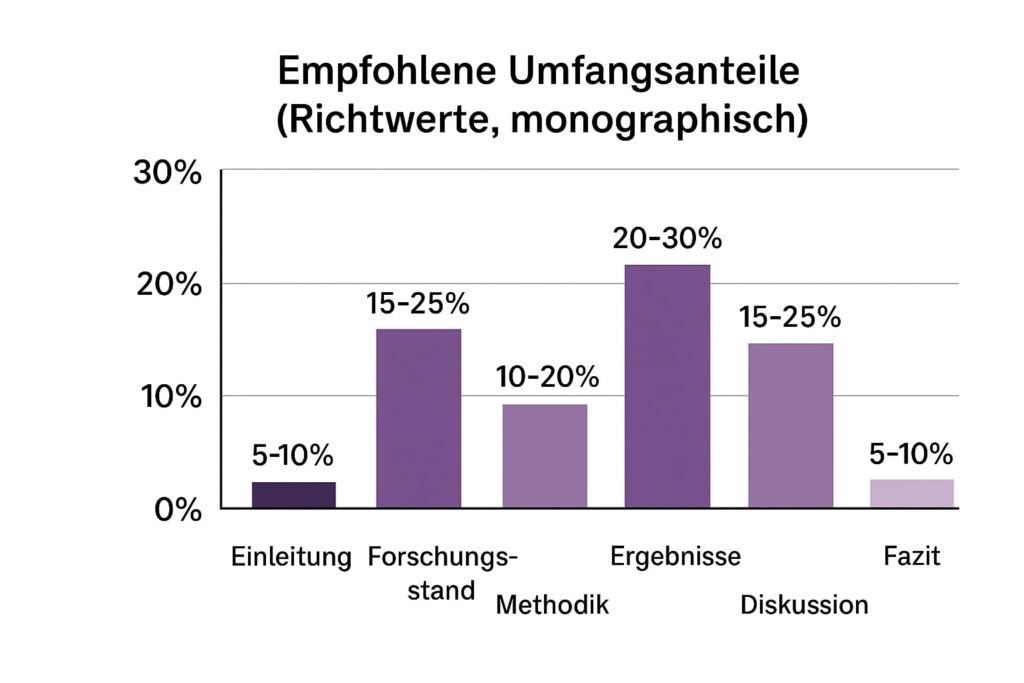

Empfohlene Umfangsanteile (Richtwerte, monographisch): Einleitung 5–10 %, Forschungsstand 15–25 %, Methodik 10–20 %, Ergebnisse 20–30 %, Diskussion 15–25 %, Fazit 5–10 %.

Neben den inhaltlichen Kapiteln gehören auch formale Bestandteile der Gliederung zur Dissertation, die das Dokument vollständig und prüfbar machen.

Pflichtbestandteile für jede Arbeit

Zu den verbindlichen Elementen zählen: Titelblatt, Abstract (de/en, je nach Vorgaben), Eidesstattliche Erklärung, Inhalts-/Abbildungs-/Tabellenverzeichnis, ggf. Abkürzungs- und Symbolverzeichnis, Literaturverzeichnis, Anhang (z. B. Instrumente, Korpus, Zusatzanalysen).

Tipp: Verzeichnisse als eigene oberste Ebene führen und konsequent nummerieren (oder – je nach Vorgabe – bewusst ohne Nummer, aber dann einheitlich).

Typische Reihenfolge der Kapitel

Ein robuster Standard ist: Deckblatt → Abstract → Verzeichnisse → Einleitung → Forschungsstand → Methodik → Ergebnisse → Diskussion → Fazit → Literatur → Anhang.

Achten Sie auf Symmetrie (ähnliche Tiefen je Teil), keine Einzelkinder (mind. zwei Unterpunkte je Ebene) und keine Ein-Seiten-Kapitel.

Typische Reihenfolge der Kapitel

Ein robuster Standard ist: Deckblatt → Abstract → Verzeichnisse → Einleitung → Forschungsstand → Methodik → Ergebnisse → Diskussion → Fazit → Literatur → Anhang.

Achten Sie auf Symmetrie (ähnliche Tiefen je Teil), keine Einzelkinder (mind. zwei Unterpunkte je Ebene) und keine Ein-Seiten-Kapitel.

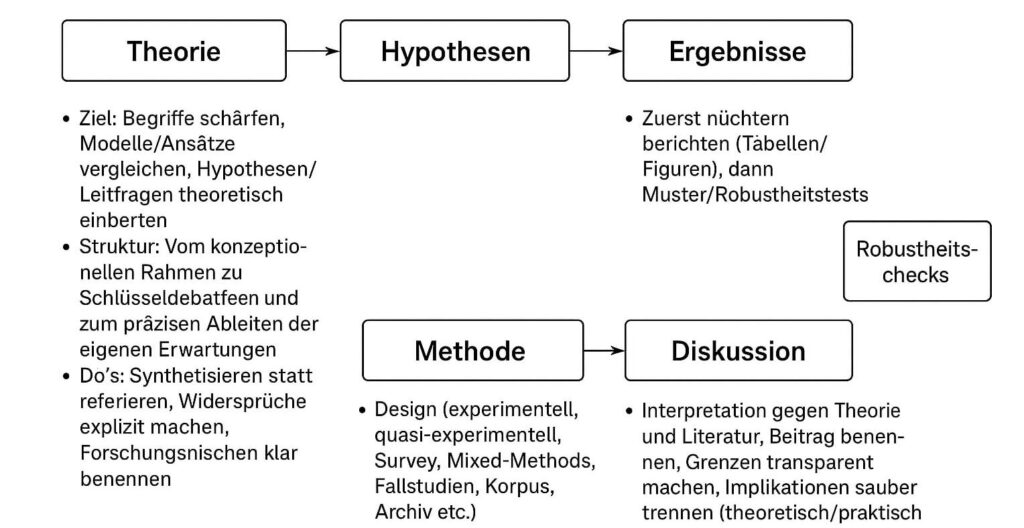

Strukturierung im Hauptteil: Theorie, Methodik und empirische Ergebnisse

Im Hauptteil wird Ihr Beitrag sichtbar. Der Abschnitt muss stringent vom Allgemeinen (Theorie) zum Spezifischen (Daten/Ergebnisse) führen und zuletzt wieder in die Breite (Diskussion) öffnen.

Der Schlussteil – Fazit und Ausblick

Das Fazit beantwortet explizit die Forschungsfragen, verdichtet die Kernergebnisse und verortet sie. Keine neuen Daten, keine neuen Methoden – nur Synthese.

-

Beantwortung der Leitfrage(n) in 1–2 Absätzen, mit Verweis auf Schlüsselbefunde.

-

Grenzen (interne/externe Validität, Generalisierbarkeit, Datenlage).

-

Ausblick: konkrete nächste Schritte (Daten, Designs, Methoden) statt vager Wünsche.

Inhaltsverzeichnis und Gliederung der Dissertation: Regeln, Beispiel und Format

Das Inhaltsverzeichnis (IV) ist die sichtbare Logik Ihrer Arbeit. Es muss vollständig, hierarchisch sauber und typografisch konsistent sein.

Beispiel (Auszug, dreistufig):

-

Einheitliches Nummernschema (1 / 1.1 / 1.1.1), max. 3–4 Ebenen.

-

Je Ebene mindestens zwei Unterpunkte; keine „1.1“ ohne „1.2“.

-

Keine Überschrift ohne Text: Zwischen Überschrift und erster Unterüberschrift immer Einleitungssatz(e).

Inhaltsverzeichnis und Gliederung der Dissertation: Regeln, Beispiel und Format

Disziplinen gewichten Theorie, Methode und Darstellung unterschiedlich. Die Gliederung muss das Profil der Disziplin abbilden.

Quantitative vs. qualitative Dissertation – Unterschiede im Aufbau

Die Wahl des Designs bestimmt die Gliederungslogik – und die Leserführung.

Vorlage für die Gliederung einer Dissertation

Eine belastbare Muster-Gliederung (dreistufig, adaptierbar):

| Kapitel | Unterpunkte (Beispiele) |

|---|---|

| 1. Einleitung | 1.1 Problemstellung und Relevanz 1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung 1.3 Aufbau der Arbeit |

| 2. Stand der Forschung | 2.1 Theoretischer Rahmen 2.2 Empirischer Forschungsstand 2.3 Forschungslücke und Beitrag |

| 3. Methodik | 3.1 Forschungsdesign und Daten 3.2 Messinstrumente / Erhebungsverfahren 3.3 Auswertungsstrategie und Gütekriterien |

| 4. Ergebnisse | 4.1 Hauptanalysen 4.2 Zusatz-/Robustheitsanalysen 4.3 Zusammenfassung der Befunde |

| 5. Diskussion | 5.1 Einordnung in den Forschungsstand 5.2 Implikationen (theoretisch/praktisch/methodisch) 5.3 Grenzen der Studie |

| 6. Fazit | 6.1 Beantwortung der Forschungsfragen 6.2 Gesamtbeitrag der Arbeit 6.3 Ausblick |

Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden

-

Überstrukturierung: 5+ Ebenen, mikro-Kapitel ohne Substanz. → Auf 3–4 Ebenen begrenzen, Inhalte bündeln.

-

Mischung der Ebenenlogik: methodische Details im Ergebnisse-Kapitel; Theorie-Begriffe tauchen erst in der Diskussion auf. → Jede Ebene hat eine klare Funktion.

-

Ein-Seiten-Kapitel & Einzelkinder: wirken unfertig. → Mindestlänge festlegen (z. B. 2–3 Seiten), Unterpunkte erst ab zwei.

-

Redundanz: identische Passagen in Einleitung, Diskussion und Fazit. → Reverse-Outline: doppelte Sätze streichen, nur die Funktion je Abschnitt behalten.

-

Unpräzise Überschriften: „Allgemeines zu X“. → Sprechende Titel: „Einfluss von X auf Y unter Z-Bedingungen“.

Tipps zur Optimierung der Gliederung: Reverse-Outline, Übergänge und Überschriften

Eine starke Gliederung ist präzise, sparsam in der Tiefe und reich an Orientierung: Sie stellt Fragen vornan, liefert Antworten im Zentrum und ordnet diese am Ende ein. Nutzen Sie die hier gezeigten Muster als Startpunkt – und passen Sie sie an Fachkultur, Datenlage und Zielsetzung an. Entscheidend ist nicht Originalität der Kapitelnamen, sondern Stringenz: Jede Überschrift hat eine Funktion, jedes Kapitel zahlt auf die Leitfrage ein.

Joseph Erdmann

Autor und Lektor

Als anerkannter wissenschaftlicher Experte leitet er den Blog für Doktorarbeiten und ist für alle Veröffentlichungen verantwortlich. Darüber hinaus ist er persönlich als Ghostwriter für Doktorarbeiten tätig. Er kümmert sich auch um die Koordination der Kommunikation zwischen den Auftraggebern und den Ghostwritern.

Joseph Erdmann

Autor und Lektor

Als anerkannter wissenschaftlicher Experte leitet er den Blog für Doktorarbeiten und ist für alle Veröffentlichungen verantwortlich. Darüber hinaus ist er persönlich als Ghostwriter für Doktorarbeiten tätig. Er kümmert sich auch um die Koordination der Kommunikation zwischen den Auftraggebern und den Ghostwritern.